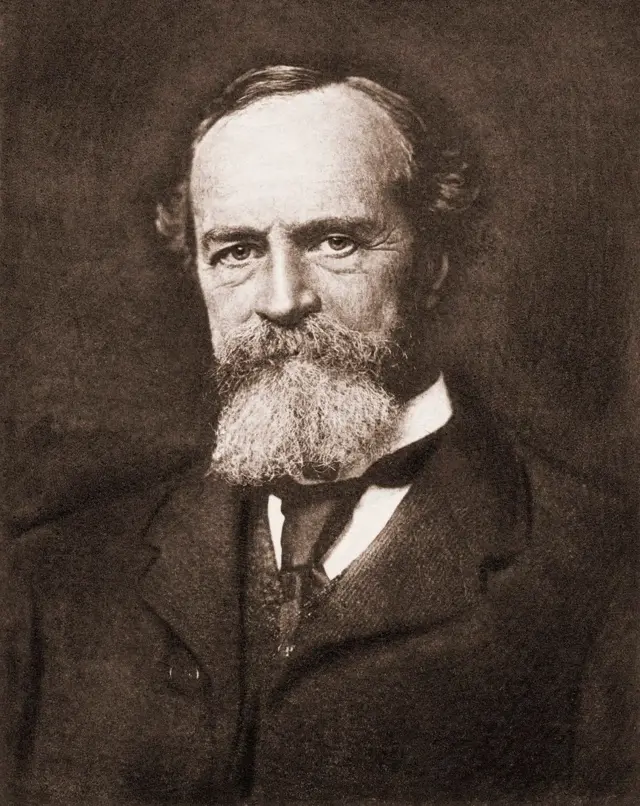

“Nunca tuvo posesiones, era un hombre desprendido, tenía muy pocas cosas que podía llamar suyas”, cuenta el profesor Antonio Lastra del filósofo George Santayana.

Quienes lo visitaron en sus últimos años, en un hospital en Roma regentado por unas monjas que le habían alquilado una habitación, fueron testigos de la austeridad con la que vivía.

“Sus últimos años los vive prácticamente como una especie de monje, en una celda, y trabaja con los libros que había ahí, ni siquiera con una biblioteca personal”, dice Lastra.

Cuando la muerte llegó, el 26 de septiembre de 1952, la revista Time publicó: “Tenía 88 años y había vivido para convertirse en uno de los grandes nombres del siglo”.

Pero la obra de Santayana, muy prolífica, trascendió.

“Es el tipo de filósofo con el que uno se puede sentir realmente a gusto”, le indica el docente a BBC Mundo.

Además, «tuvo el don de las frases», que “parecen aforismos”.

“Es muy fácil agarrarlas, sacarlas de contexto y verlas brillar”.

Una de esas frases es la que se encuentra en el título de esta nota y, posiblemente, la has escuchado o leído sin saber de quién era ni quién fue él.

Un español en Boston

El filósofo, de padres españoles, nació en Madrid el 16 de diciembre de 1863.

En el artículo de la revista Time, publicado pocos días después de su muerte, se contaba que “de niño no jugaba a ningún juego y en toda su vida nunca usó una máquina de escribir, ni condujo un automóvil, ni bailó. Nunca se casó”.

A los 9 años se fue a vivir a Boston, a donde se había radicado su madre. Las vacaciones de verano las solía pasar en España, donde estaba su padre.

“Su familia tenía una capacidad económica notable y eso le permitió educarse en la Universidad de Harvard que, en ese momento, había formado el primer departamento de Filosofía de Estados Unidos”, recuerda Lastra, quien es profesor asociado de la Universidad de Valencia, autor e investigador externo del Instituto Franklin de Investigación en Pensamiento Norteamericano de la Universidad de Alcalá.

“La filosofía estadounidense clásica, que es como llamamos al pragmatismo, se encontró con que Santayana estaba ahí”, añade.

Por 20 años, Santayana fue profesor en la Universidad de Harvard, posición a la que renunció en 1912, cuando “se marchó a vivir única y exclusivamente de su pensamiento”.

Su dimisión, que envió desde Europa, fue una sorpresa para sus colegas, pues ocurrió en un momento en que gozaba de un gran prestigio profesional, no solo como académico sino como autor.

Espiritualidad sin dogma

Santayana es considerado una de las figuras principales de lo que llaman la filosofía clásica estadounidense.

“A él no le habría gustado nada que lo clasificaran así”, aclara Lastra.

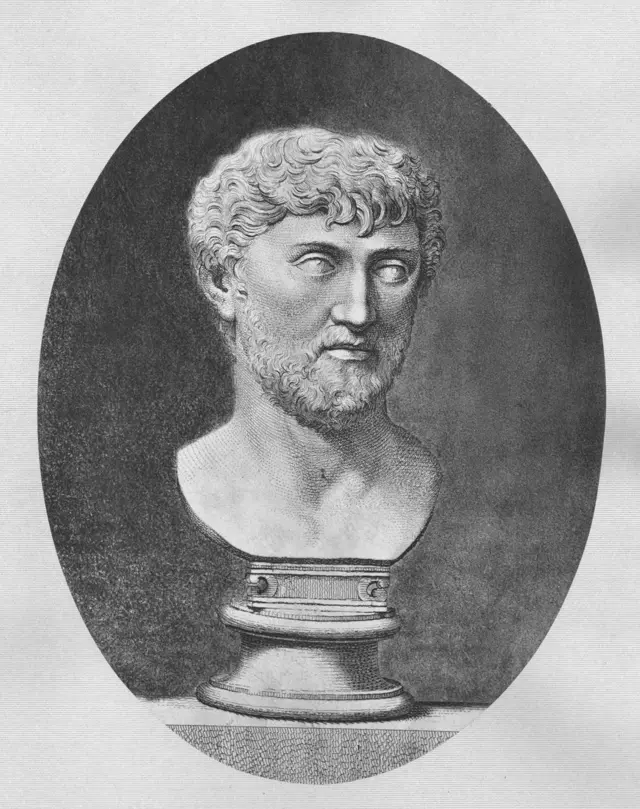

“Aunque tenía el mayor de los respetos por sus profesores en Harvard, no le gustaba el pragmatismo porque pensaba que era la ideología del momento en Estados Unidos, su ambición era más clásica, él se habría reconocido mucho mejor con Lucrecio o con los filósofos más renacentistas”.

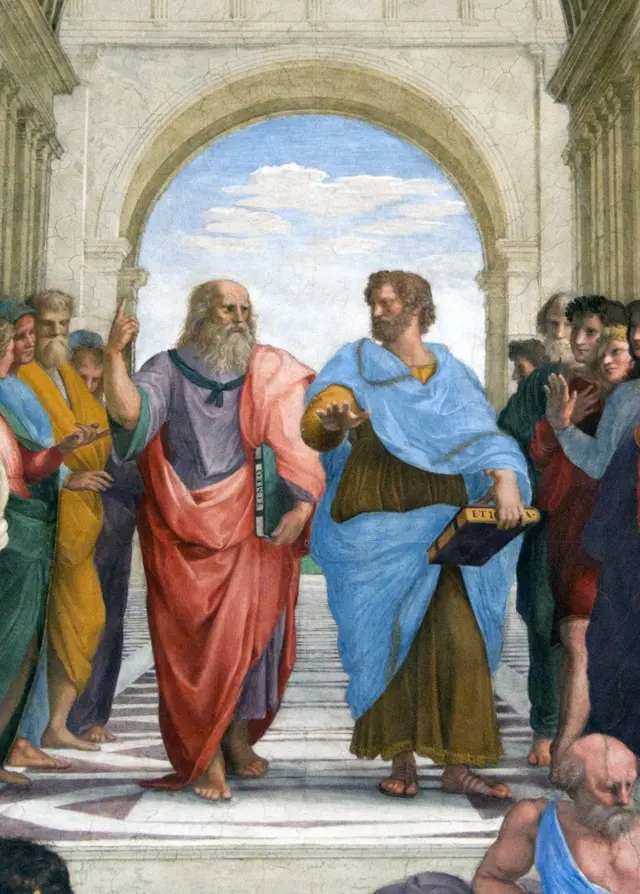

De acuerdo con el experto, el filósofo llevó el platonismo -la corriente que siguió las ideas de Platón- en una especie de línea paralela con el catolicismo y lo mantuvo hasta el punto de no dar un salto a la fe, es decir, a la conversión a una religión o a la aceptación de una verdad religiosa.

De esa forma, ofreció la perspectiva de una vida espiritual sin la necesidad de someterse a un dogma.

“Por ejemplo, habla de su adhesión a una ortodoxia humana, pero esa adhesión no se puede entender en el sentido de la obediencia a dogmas religiosos”.

Lo que hizo fue no perder de vista el bagaje cultural y filosófico fundamental para “hablar de autotrascendencia, esencias, verdad eterna, pero sin cruzar el umbral -que él había conocido por su educación católica- hacia la adhesión de una revelación religiosa o a una iglesia donde él no se habría encontrado como miembro”.

La frase

“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” aparece en su primer libro The Life of Reason (La vida de la razón), obra de cinco volúmenes publicados entre 1905-06.

Santayana no dejó ningún escrito filosófico o literario en español. La frase original es: «Those who cannot remember the past are condemned to repeat it«.

Antes de abordarla, recibo una advertencia de Martin Coleman, profesor asociado de Filosofía de la Universidad de Indiana y director de Santayana Edition, una plataforma dedicada a la vida y obra del filósofo:

“Santayana pensaba que la naturaleza humana es variable en lugar de fija”.

Pero reconocía que, aunque la naturaleza humana ha cambiado a lo largo de los milenios, hay límites a la variabilidad que es posible en cualquier momento de la existencia.

Coleman le señala a BBC Mundo que Santayana “apreciaba los ideales y la razón». Al hablar de la razón, “se refería a la actividad de reflexionar sobre los objetivos de una acción con la intención de armonizar dichos propósitos”.

Y en ese proceso -explica el investigador- se rechaza el propósito que entra en conflicto con otros que sean más deseables y se conserva el que ayude a la armonía general del carácter.

Así, en el entorno cambiante de la existencia, la estabilidad se vuelve necesaria para llevar una vida armoniosa, una vida racional, y esa estabilidad requiere de algo clave: la memoria.

“Es necesaria para que los humanos alcancen logros, establezcan prácticas e instituciones que preserven una organización social beneficiosa, rituales que sean significativos, artes y ciencias”.

Todo esto «depende» -como escribió el mismo Santayana- «de la capacidad de retención» de la experiencia.

«Sin ésta -explica Coleman- uno está condenado a repetir las mismas acciones sin sentido”.

Por lo tanto, según el director de Santayana Edition, esa famosa frase se refiere al desarrollo de la conciencia humana o a “las etapas de la mente”.

“En la primera etapa, una mente frívola y distraída no aprende nada de la experiencia; en la segunda etapa, una mente ‘dócil a los acontecimientos, flexible a los nuevos hábitos y sugerencias’ es capaz de recordar y aprender; en la tercera etapa, el agotamiento impide la retención y la nueva experiencia se olvida inmediatamente, y la repetición del pasado vuelve a ser dominante”.

“Es una exageración utilizar la frase como se suele usar para comentar acontecimientos sociales o políticos; el alcance de Santayana era más amplio: la naturaleza humana, el desarrollo histórico de la conciencia humana, más que los objetivos políticos o las políticas públicas”, explica Coleman.

Entre niveles

Para Lastra, quien estuvo a cargo de la edición y traducción del libro: “George Santayana: Una antología del espíritu”, lo que el filósofo quiso decir con esa frase se explica en el sentido de que “hay triunfos de la razón y, por tanto, olvidar cómo los seres humanos han ido concatenando razonamientos es peligroso porque lleva a repetir errores”.

“Pero el estrato de lo que hay por debajo de eso es que paradójicamente la única actividad intelectual que Occidente puede decir que no tiene tradición es la propia filosofía, es decir, hay un nivel que olvidarse de lo que ha sucedido es peligrosísimo y hay otro nivel en el que solo recordar lo que ha sucedido es también peligrosísimo porque incapacita para pensar desde el principio, que es lo que caracteriza a la filosofía”.

El profesor explica que hay un nivel muy importante en el que hay que recordar lo que ha sucedido y hay otro nivel más profundo, más filosófico, más solitario, en el que hemos de recordar que la filosofía no tiene tradición.

“Por tanto la actividad filosófica no puede ponerse al amparo de su propia historia: el filósofo tiene que atreverse a pensar desde el principio, pero, al mismo tiempo, olvidar todo lo que se ha pensado puede ser peligrosísimo porque alimenta la soberbia”.

Santayana, explica el experto, jugaba con esos dos niveles de interpretación.

Una frase que perdura

Para Lastra, la trascendencia de la frase de Santayana se debe a su capacidad brillante de resumir en muy pocas palabras algo que nos preocupa a todos: ¿qué valor le damos al pasado?

“Yo, que imparto clases, cómo convenzo a los alumnos que estudien lo que no tiene nada que ver con sus vidas, lo que les ha ocurrido a otros, lo que pasó hace mucho tiempo”.

“Esa frase da con una preocupación y una obligación del ser humano, pero también con un privilegio: tener pasado y antepasados y eso no se puede olvidar”.

Al mismo tiempo, los seres humanos tienen la voluntad de pensar por sí mismos y en el momento en que una persona empieza a hacerlo “puede creer que no está haciendo ningún ejercicio de imitación o de repetición”.

“Es complejo y en esa tensión Santayana se movía muy bien”.

Y sabía cómo plasmarla.

“Leer a Santayana da una impresión de facilidad, escribe tan bien que uno tiene la impresión de que está entendiendo. Pero, luego hay unas complejidades muy finas”.

Eso y que es fuente de “una filosofía amable” hizo que su figura se alejara de “la fama que podía tener un filósofo oscuro o completamente hostil al mundo”.

Su gran aporte

De acuerdo con Coleman, el pensamiento de Santayana se enmarca en la corriente filosófica que nos habla sobre cómo orientarnos hacia el universo y vivir bien.

“Al igual que las enseñanzas de algunas tradiciones espirituales y algunas escuelas antiguas de Grecia y Roma, la filosofía de Santayana cultiva la felicidad, la sensatez y la ecuanimidad; pero a diferencia de algunas tradiciones, no sacrifica la verdad en aras de aliviar el sufrimiento”.

Profundamente humanista, la filosofía de Santayana “es una alternativa seria y alegre al irracionalismo de todo tipo”.

“Es materialismo sin reduccionismo e idealismo sin fanatismo”.

El filósofo, explica el académico, “concibe la ciencia sin arrogancia, la religión sin fanatismo, el pluralismo sin coerción y la desilusión sin nihilismo”.

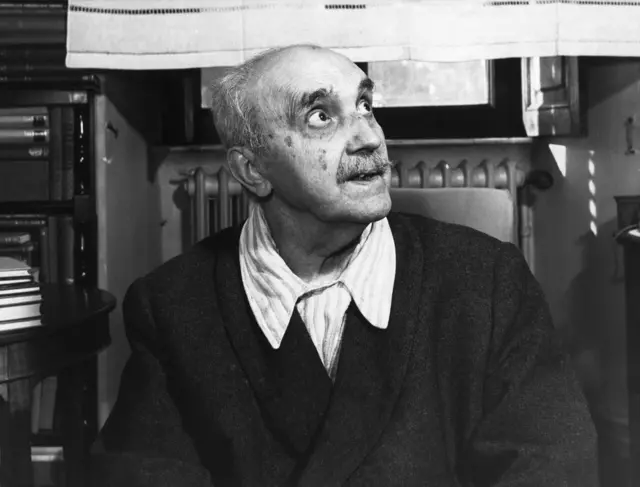

Para el profesor Lastra, el gran aporte de Santayana es que nos recuerda que la filosofía no es tanto una adquisición de conocimientos, pues para eso está la ciencia, sino que es la conversión de esos conocimientos aprendidos en una manera de vivir.

Y algo fundamental: ser fiel a esa manera de vivir.

“Santayana se reconocía no como profesor de Filosofía, sino como filósofo y decía que el filósofo no lo es por lo que sabe sino por cómo vive lo que sabe”.

Esa idea de “vivir de acuerdo con lo que uno sabe” es volver a la antigua pregunta socrática: ¿cómo hay que vivir?

“Si haces un ejercicio de aprendizaje continuo, Santayana te preguntaría: ‘Y de acuerdo con esto ¿cómo estás viviendo? ¿Tu vida se corresponde con lo que has aprendido? ¿Iguala tu vida a tu pensamiento?”

“Esa es la aportación fundamental de Santayana”.